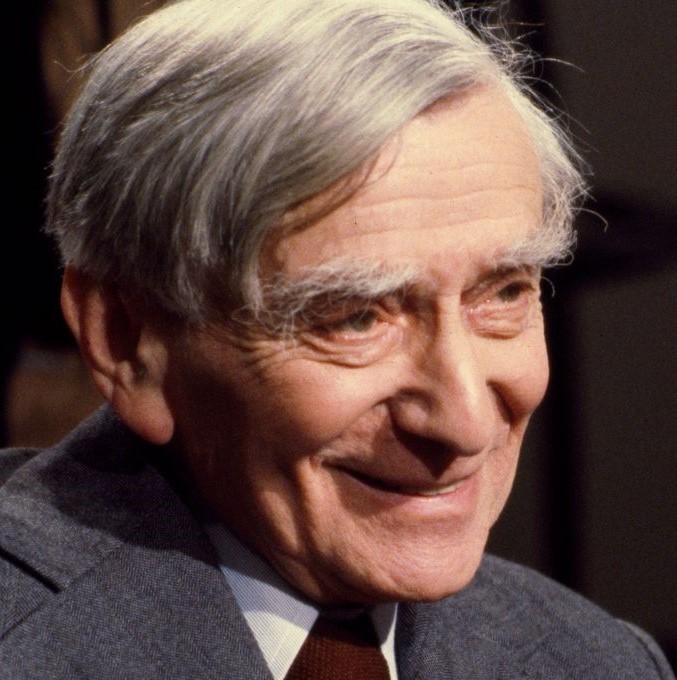

Expression inventée au XVIIe siècle où elle sert à désigner ce qui attire et échappe à la raison, le je-ne-sais-quoi devient chez Vladimir Jankélévitch (1903-1985), disciple de Bergson et penseur de l’instant fugitif, une notion centrale pour aborder l’ontologie (la science de l’être), la morale et l’esthétique. Dans Le Je-ne-sais-quoi et le Presque-rien (3 tomes, 1957), Jankélévitch voit dans cette formule ce qui “proteste et remurmure en nous contre le succès des entreprises réductionnistes.” Nous sentons en effet que le savoir cartésien, dans sa quête de certitude et de clarté, se heurte à “l’inévident“, que l’essence (quiddité) des choses ne se livre jamais entièrement à l’investigation de la raison. Cet écart entre l’essence et l’existence (quoddité) est précisément ce que nomme le “je-ne-sais-quoi” (nescioquid), qui n’est ni un non-être, ni un moindre-être, ni un mode d’être mais un “presque-rien” par lequel chaque chose se singularise au moment où elle apparaît ou disparaît, avec la fulgurance d’une étincelle. Ni mesurable, ni objectivable, ce non-concept relève de l’intuition, de l’esprit de finesse pascalien. Être capable d’en faire l’expérience est délectable, car “le je-ne-sais-quoi est ce mystère léger qui fait tout le prix de l’existence...“

PHILOMAG.COM : Le “je-ne-sais-quoi” chez Jankélévitch, c’est quoi ?